外研社“教学之星”大赛是我国外语学科类创办历史最久、影响范围最广、含金量最高的教学能力赛事,同时也是纳入《全国高校教师教学发展指数的教学竞赛目录(2024版)》的赛事之一。去年底,全国800支队伍同场竞技,西南财经大学“融贯华洋”团队辛苦奋战三个月,从激烈角逐中脱颖而出,斩获全国季军,创下学校历史最好成绩。

本期《看见》,让我们跟随团队负责人黄志华老师的笔触,走进一场国家级教学竞赛的真实记录。

2024年12月6日,北京的气温已经降到零下。站在外研社“教学之星”全国总决赛的会场里,我的手心却一直在出汗。当主持人宣布“全国季军——西南财经大学”时,我转头看向身旁的三位搭档——刘扬、孙林、张雪莲,他们的眼睛都晶亮闪着光。这一刻,三个月的点点滴滴像走马灯一样在脑海中划过。

作为西南财经大学外国语学院的一名普通教师,尽管从教已经20余年,但我仍未想过自己能站上全国教学竞赛的领奖台。2024的比赛吸引了全国800多支队伍参加,而我们不仅拿到了四川省金奖第一名,更在全国总决赛中创造了学校历史最好成绩。

那些不眠的夜晚

省赛前的深夜,我的书房里总是亮着灯。记得那天半夜两点,我正对着电脑第N次修改PPT,突然收到张雪莲老师发来的消息:“黄老师,这个版本您再看看?”我苦笑着回复:“好,我这边也刚改完一版。”

这样的场景在备赛期间再平常不过。作为团队领队,从教学目标设定到教学方法选择,我都费尽了心思。刘扬老师是北京外国语大学刚毕业的博士,充满朝气与创新精神,为整个团队注入了许多奇思妙想。孙林老师长期从事演讲教学及学生竞赛指导工作,凭借其深厚的专业知识、敏锐的洞察力和丰富的参赛经验,为团队提供了许多宝贵建议和创新思路。张雪莲老师多次评教排名前5%,同时在教师教学发展中心常年任教学咨询专家与培训师,她以丰富的教学经验不断完善团队教学课堂设计方案。

我们白天都有繁重的教学任务,只能利用晚上时间准备比赛。有时为了一个教学环节设计,四个人能争论到深夜。最难忘的是省赛前一周,我因为连续熬夜导致咽炎发作,说话都困难。但看着团队成员们疲惫却坚定的眼神,我还是坚持完成了所有准备工作。那段时间,我们戏称自己是“时差式协作”——白天各自站上讲台,晚上就化身云端骑士,在教学设计高地上冲锋陷阵。

省赛现场的意外惊喜

省赛抽签时,我捏着5号签纸的手沁出薄汗。候场区里此起彼伏的键盘敲击声让气氛更加紧张。我悄悄看了眼团队成员,发现他们反而比我镇定。张雪莲冲我笑了笑,小声说:“就当咱们20多年来的上课一样。”

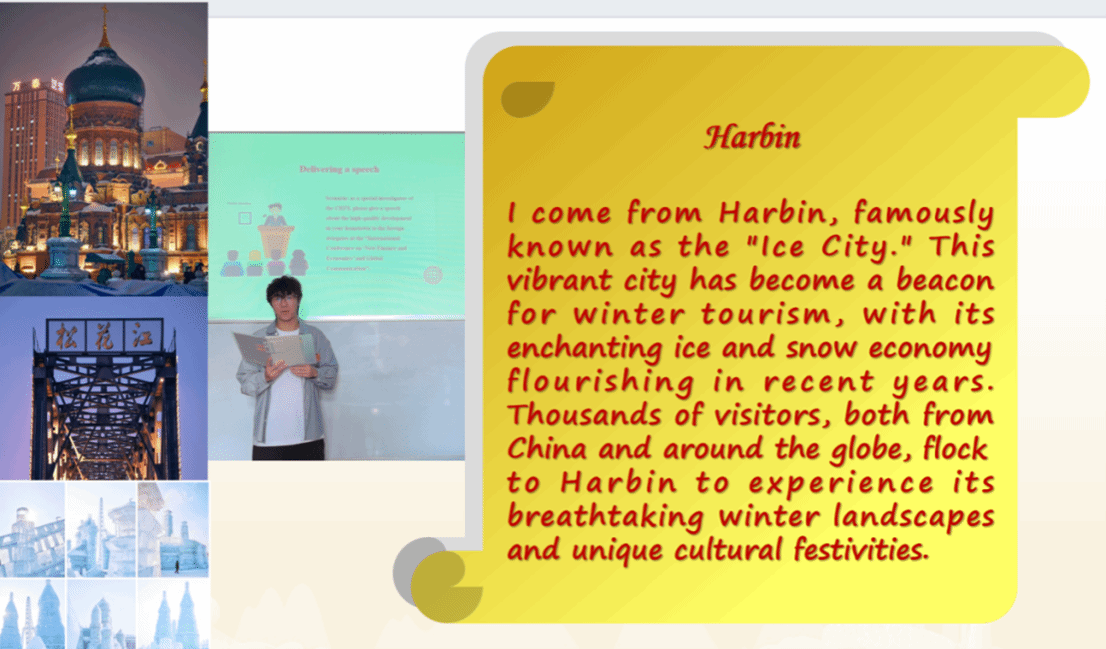

我们的课程设计选择了《理解当代中国:英语演讲教程》第七单元“Promoting High-quality Development(推动高质量发展)”。在这个单元,学生能学习和掌握与中国高质量经济发展相关的英文表达,也能复习和实践英文演讲。但与其他参赛队伍不同,我们更希望在传授英语知识的同时,让学生深入观察自己所处的社会环境,感悟中国经济发展历程中的关键节点与伟大成就,增强民族自豪感和责任感。因此,我们设计了让学生用英语讲述自己家乡发展故事的环节。我至今仍记得在课上,有个学生谈起云南楚雄的生态发展时,眼中闪烁的光芒。也有学生很自豪地讲述了北京电子商务的高速发展。学生们用身边案例讲述着中国高质量发展的故事,也向世界更好地传播中国方案和中国声音。那一刻,我真正理解了什么是“有温度的教学”。

“黄老师,方便来接受采访吗?”比赛结束后,四川观察的记者突然找到我,我们团队并没有多想,只当是一次简单的赛后采访。采访结束后,我们无从得知其他队伍的成绩,抱着观摩学习的态度返回比赛现场。可奇怪的是,自我们进入大门,其他学校的老师都偷偷观察着我们,窃窃私语。直到外研社负责人走向我们,出示微信二维码,说要发北京总决赛的章程时,我竟笨拙地划了三次才解锁手机。

那天返程车上,外研社负责老师给我发了长长的一条信息,她说:“黄老师,今天看到了您的风采,你们这次以四川省第一名晋级到北京总决赛,我们现场每组老师都认为你们实至名归。”看完消息,激动、开心瞬间涌上心头!

30天,冲刺全国总决赛

得知晋级全国总决赛的消息时,我们既兴奋又焦虑。由于赛程安排,其他赛区的队伍早在一个月前就完成省赛,开始专心准备全国赛,而我们只有不到30天时间。

那段时间,我们四个的办公室总是亮灯到很晚,反复打磨教案,有时为了一个教学环节的设计能讨论到深夜。记得有一次,我们为了确定在教学环节中怎样融合AI教学元素各抒己见。最终,刘扬老师巧妙利用生成式人工智能技术,创新性地构建了一个专为外语教学设计的人工智能体——AI David。这个集教学、练习、测评等互动功能于一体的智能体,以助教身份出现在课堂,赢得评委与参赛者一致赞誉。AI David不仅作为一个“knowledge provider(知识提供者)”,还作为学生的“practice partner(陪练)”,并担当起“exercise assessor(练习评估者)”。这一创新为课堂教学注入了新活力,极大丰富了教学效果及教学气氛,也成了我们参赛的“秘密武器”。

12月6日,全国总决赛如期而至。19支来自全国各地的顶尖队伍同台竞技。这次我们选择了《新标准大学英语》中“The Heartbeat of a City(城市的脉搏)”这个单元,延续“理解中国”“讲述中国”教学理念,在教学设计上,以2024“北京中轴线”申遗成功为导入案例。

比赛现场,当大屏幕播放着无人机拍摄的北京中轴线画面时,我听到台下传来轻轻的惊叹声——7.8公里的中轴线,七百年的历史沉淀,就这样自然地融入了我们的英语课堂。接着我们巧妙地融入成都城市特色,创建以成都地标为背景的教学课件,并通过成都博物馆3D游览,引入数字展览厅的时空顺序,并配以主讲刘扬老师分享的个人成长经历,不仅促进了学生对空间顺序的理解,还帮助学生更生动地感受成都的城市脉动……短短十分钟,由远及近、由表及里、由浅入深,我们圆满实现了“讲好身边小事,讲好中国故事,传播好中国声音”的教学目标。当我们精心设计的助教AI David一出现,评委们更是眼前一亮。

等待结果的二十分钟是我人生中最漫长的二十分钟。当主持人宣布我们获得全国季军时,我们四个人都愣在了原地。这个沉甸甸的奖杯,不仅刷新了外国语学院的纪录,更创造了西南财经大学在这个全国顶级赛事中的历史最好成绩。

意外的重逢与传承

省赛颁奖礼结束后,两位陌生教师向我走来。“黄老师,您还记得我吗?我是您二十年前的学生!”原来她们现在都在此次参赛团队之一的成都师范学院任教,我们师生重逢竟是在教学比赛的同台竞技!

看着她们熟悉又陌生的面孔,我突然想起二十年前上课的场景。那时的我刚刚站上讲台,青涩但充满自信。而现在,我教过的学生也成了老师,继续着教育的传承。

镁光灯下,我们两代西财外语人的影子在会场地面交织。这一刻,我忽然明白了教育的真谛:当年在光华校区育才园阶梯教室播下的种子,终会在时光里长成一棵棵茁壮的大树。

比赛已经过去了好几个月,现在回想起来,这段经历最珍贵的不是奖杯和荣誉,而是与团队并肩作战的每一个瞬间。那些熬夜修改的PPT,那些激烈讨论的夜晚,那些相互鼓励的微笑,都成为我教学生涯中最宝贵的财富。

感谢我的三位搭档,是你们的专业与坚持让这一切成为可能;感谢学校的支持,让我们有机会展现西财教师的风采;更要感谢所有学生,你们求知的眼神永远是我们前进的动力。

教育的道路还很长,但有了这次经历,我们更有信心继续走下去。就像队名“融贯华洋”一样,我们希望能架起更多沟通的桥梁,让世界听见中国的声音,也让中国青年更好地理解世界。